Le 14 novembre 2025

Reportage (1/3). Pau a gardé de son passé royal une certaine idée de l’excellence. Pas celle qui brille, celle qui dure. Berceau d’Henri IV, écrin des Pyrénées, la ville cultive depuis des siècles un art de vivre où le raffinement côtoie la rudesse montagnarde. Le cuir incarne parfaitement cette dualité : noble et brut, délicat et résistant. Du terroir à l’objet, je suis partie, pour The Daily Couture, à la découverte de savoir-faire qui résistent de main en main.

Quand le Béarn cultive ses racines

Elle orne le blason de Pau comme le drapeau béarnais. Un des symboles de la culture béarnaise : la vache. « Ce qui est original et rare dans ce drapeau, c’est de retrouver la figure de la vache dès le XIIIe siècle. Dans l’héraldique, on retrouve surtout le lion, le guépard ou l’aigle », s’étonne Frédéric Saurant, guide conférencier au Château de Pau.

La vache, de l’emblème à la prospérité

La vache est ici indissociable de la ville royale. Car elle est à l’origine de la richesse de Pau et du développement de la vicomté sous Gaston Fébus. Ce signe de prospérité agricole remonte au XIIe siècle. Au XIVe siècle, Gaston Fébus fit construire la célèbre tour de guet qui surplombe le château ainsi que des palissades pour contrôler le passage des troupeaux. De ce point stratégique, on surveillait non seulement les invasions, mais aussi la transhumance payante. Une manne financière !

On peut même aller un peu plus loin. En béarnais, Pau – « pieŭ » – signifie « palissade ». Le nom de la ville garde ces traces de palissades que l’on retrouve sur le blason avec les fameuses vaches, une couronne royale encadrée du « H » et du « IV » d’Henri IV. Henri IV est l’emblème de Pau. La figure du roi imprègne tout. Et comme tout ce qui touche au souverain, cela devient de l’or : son berceau, point d’orgue de la visite du château, ou encore le fameux jurançon. Selon la légende, le futur Henri IV fut baptisé avec quelques gouttes de ce grand cru, à Pau. Aujourd’hui encore, dans les campagnes béarnaises, les nouveau-nés reçoivent ce baptême de jurançon, perpétuant la tradition royale.

Ce vin a traversé les siècles et les plumes. Celle de Colette qui en connut l’ivresse, écrivit : « Je fis, adolescente, la rencontre d’un prince enflammé, impérieux, traître comme tous les grands séducteurs : le jurançon. » L’aura du jurançon traverse encore les époques. Comme ce vin, la culture béarnaise se transmet de génération en génération, portée par des passionnés.

À la Ciutat, la langue se transmet

Adeline Gonzalez est de ceux-là. Salariée de la Ciutat, ce haut lieu de la culture béarnaise niché dans l’un des plus anciens quartiers palois, le Hédas, elle œuvre depuis dix-sept ans à faire vivre cette identité.

La superbe façade ouvragée de ce café, bar et librairie donne le la : on est accueilli par le premier texte de loi qui a régi la vie en société dans le Béarn indépendant. Ce tiers lieu, né de la volonté à la fois de particuliers et d’autres associations structurantes existantes, œuvre à la préservation, valorisation et transmission de tout ce qui a trait à la langue et à la culture occitane, et plus précisément béarnaise. De peur qu’on ne retrouve la langue que dans des livres d’histoire.

Pari réussi. Il n’est pas rare d’entendre des jeunes converser en béarnais aux Halles de Pau, près de l’étal du collectif des Fermiers Béarnais. La langue vit, portée par la musique et la danse traditionnelles, le chant polyphonique – les trois piliers de cette culture – et une tradition de conte dans les Pyrénées. « Sans exagérer, je pense qu’il est possible de trouver des spectacles tous les week-ends, ici et dans les environs jusqu’aux Landes », assure la jeune femme.

« Je suis une Charnegou, un mélange »

Pour elle, cette vitalité culturelle n’allait pourtant pas de soi. Si cela fait dix-sept ans qu’elle travaille dans le milieu associatif béarnais, le chemin vers cette évidence fut sinueux. « J’ai un peu cherché mon identité, parce que j’étais, comme beaucoup ici, une ‘Charnegou’, un mélange. » Ce terme désigne l’union entre Béarnais et Basque. Son grand-père paternel, Béarnais pur souche, avait épousé sa grand-mère basque espagnole, réfugiée après la guerre civile. « Je suis au milieu de tout cela », résume-t-elle. C’est lors de ses études au Pays basque qu’elle a ressenti ce décalage identitaire. Confrontée à la langue béarnaise durant sa dernière année d’étudiante de lettres à Pau, elle a trouvé son ancrage : « J’ai senti que mon identité, quelque part, était béarnaise ».

Cet ancrage trouve ses racines à Salies-de-Béarn, où elle a grandi. Une ville riche en histoire par son sel, qui fit la prospérité de ses thermes et des cures dédiées historiquement à faciliter la fertilité des femmes…Un sel aux vertus si reconnus qu’on appelle « grains de sel » les enfants nés après la cure réussie de la future maman. Elle sourit : « Il faut savoir que Thomas Dutronc est un ‘grain de sel’, car sa maman Françoise Hardy est venue en cure à Salies-de-Béarn. Et ma grand-mère fut sa baigneuse, celle qui a préparé ses bains de soin. »

Le sel a fait la richesse de Salies-de-Béarn et celle de ses habitants. Tous les ans, ils touchaient un bénéfice de l’exploitation de la fontaine salée. « Aujourd’hui encore, ma maman est partie prenante de l’exploitation de ce sel, s’émerveille-t-elle. Elle touche à l’heure actuelle moins de 50€ par an, mais cela reste surtout une fierté de transmission de parents à enfant, à condition que celui-ci possède toujours une maison à Salies-de-Béarn. » A Orthez, le musée Jeanne d’Albret raconte toute cette histoire.

L’arbre et la pirogue : transmettre pour faire évoluer

Ce qu’elle a reçu – cette fierté de la transmission, du sel comme de la langue – elle veut le transmettre à son tour. Aujourd’hui, Adeline fait partie des parents qui ont choisi pour leur enfant la Calandreta, école immersive en langue régionale sous contrat avec l’Éducation nationale.

« Peut-être parce qu’à un moment donné, j’ai ressenti cette quête d’identité, je n’ai jamais quitté non plus le Béarn. », analyse la jeune femme. Avant de revenir sur un proverbe mélanésien, un déclic pour la béarnaise. « Il disait que tout homme est tiraillé par le besoin de l’arbre et le besoin de la pirogue. L’arbre le rattache à ses racines tandis la pirogue le pousse à traverser le monde, à la rencontre de l’autre. Ce que j’avais envie aussi de transmettre à mon fils. » Transmettre, mais pas figer. « Nous ne voulons pas garder notre culture comme un trésor, nous voulons la transmettre pour qu’elle évolue. »

Cette évolution en actes, elle l’a vécue comme une révélation. Elle se souvient du moment où elle prit « une claque » lors du concert gasco-sénégalais de Salaamadishatz (« bonjour » en béarnais), par familha Artús et Bakh Yaye, à Pau. « J’en ai pris plein les oreilles et plein les yeux, c’était plein d’imaginaire ! »

« Il y a de quoi être fier !»

Pourtant, malgré cette vitalité, Adeline doit encore régulièrement défendre sa culture. Face aux comparaisons avec le Pays basque voisin, elle ne se démonte pas. « Tout le monde connaît le drapeau blanc-vert-rouge basque. Le nôtre, ce sont deux vaches. Pas des deux bœufs : deux vaches au port altier ! La vache béarnaise est une magnifique race rustique. Il y a de quoi être fier ! » La vache béarnaise reste emblématique de Pau où elle participe, chaque année, à la grande fête populaire, le Carnaval Biarnés. L’Association pour la Sauvegarde de la Race Bovine Béarnaise continuer d’œuvrer à sa préservation.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, au-delà de la béarnaise, perdurent des vaches de montagne. « On est dans une région où la transhumance existe encore aujourd’hui. Ce n’est pas juste un mot. Ici, chaque année, c’est une réalité. Il y a la fête de la transhumance pour les brebis et les bovins », insistait Marie Salesses, conseillère municipale à Pau, rencontrée pendant l’inauguration du salon des Portes du Cuir. « On est, dans les Pyrénées-Atlantiques, une filière d’élevage. C’est pourquoi cela a beaucoup de sens que le salon se tienne ici, à Pau ».

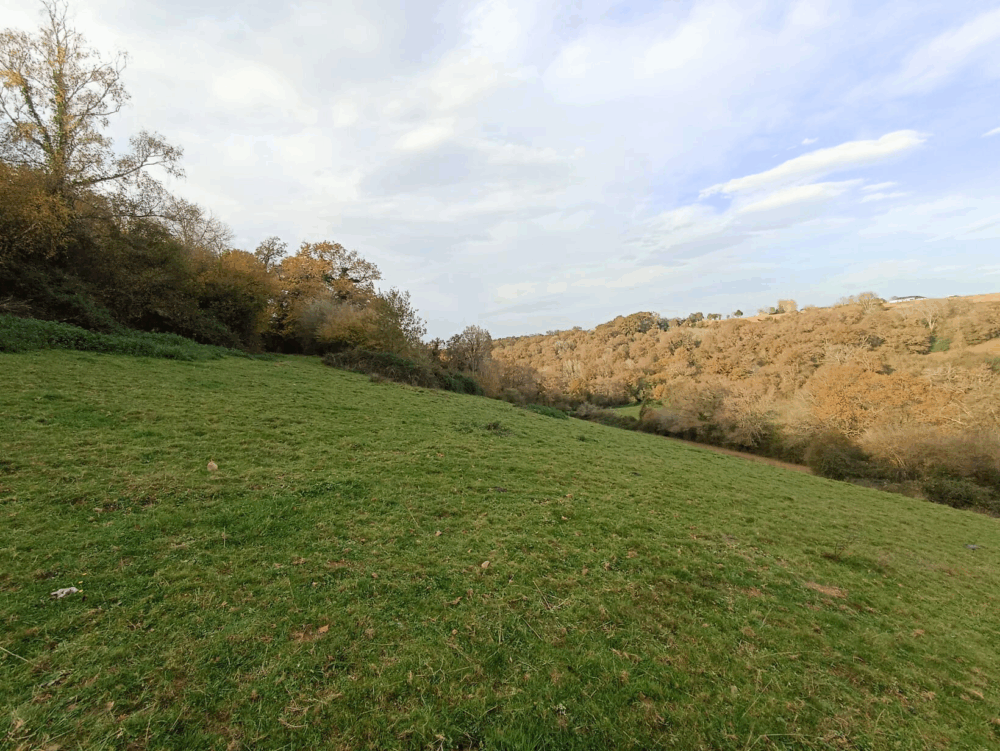

De riches paysages herbagés

La vache des armoiries n’est pas qu’un emblème à Pau : elle est le socle d’une filière, co-produit de la consommation alimentaire de la viande : le cuir. A chaque édition, le salon des Portes du Cuir est LE rendez-vous incontournable. Sa spécificité ? Faire découvrir l’ensemble des maillons du monde du cuir depuis l’élevage jusqu’à la fabrication de l’objet. A Pau, il rassemblait le monde du cuir hexagonal mobilisé autour des enjeux écologiques : miser sur les circuits courts et les traitements respectueux de l’environnement au service d’une création réalisée dans les règles de l’art.

« Nous, on est dans la ruralité, là c’est l’art parisien »

Devant des stands des tanneurs et ennoblisseurs du cuir travaillant pour nos fleurons du luxe français, Mathieu Langlès observe les étals de peaux aux riches finitions, et plus loin, les selleries, les sacs. On aperçoit les chaussures de J.M Weston aux finitions impeccables et les artisans outillés, à l’œuvre, à leur établi. A cette 9ème édition, Mathieu était invité à présenter deux de ses vaches et veaux pour incarner le tout premier maillon de la filière cuir : l’élevage. « Nous, on est dans la ruralité, et là on est dans l’art parisien, ce n’est pas le même monde », confie l’éleveur béarnais de 45 ans. Et pourtant, c’est dans sa ferme, au cœur du Sud-Ouest, que tout commence. Sans lui et les éleveurs comme lui, pas de cuir d’excellence. Car 100% des peaux françaises et européennes proviennent d’animaux élevés pour l’alimentation – et non pour le cuir !

Le Veau Sous La Mère, un précieux savoir-faire

Mathieu est la quatrième génération à perpétuer l’élevage familial. Sur son exploitation de polyculture-élevage, il élève une cinquantaine de vaches blondes d’Aquitaine, des porcs, et cultive des céréales. « Tous les agriculteurs autrefois faisaient un petit peu de tout », rappelle-t-il. Un modèle traditionnel qu’il a hésité à reprendre avant de s’y engager en 2015. Sa spécialité : le Veau Sous La Mère, un précieux savoir-faire recherché aussi, à l’autre bout de la chaine, par les maroquiniers et selliers du luxe français. Le principe : un veau uniquement nourri au pis de sa mère pendant trois mois. « Ensuite, on lui apprend à téter une autre vache qu’on appelle une ‘tante’, à qui l’on apprend à accepter le veau », explique Mathieu. Une viande d’excellence que l’on retrouvera dans les boucheries parisiennes, en Europe et même à l’export.

L’herbe, l’or vert invisibilisé

C’est dans le Grand Sud-Ouest – de Limoges aux Pyrénées, du Pays basque jusqu’à Toulouse – que se perpétue cet élevage traditionnel. « C’est un peu comme le foie gras dans le Sud-Ouest, c’est très spécifique à la région. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. » Mais pourquoi ce savoir-faire s’est-il enraciné ici ? La réponse tient en un mot : l’herbe ! Dans cette région où la pluviométrie surpasse celle de Brest, où le climat doux épargne les extrêmes, l’herbe prospère naturellement. Et avec elle, les troupeaux.

« 70% du territoire de ce département, c’est de l’herbe », interpelle Maryvonne Lagaronne, vice-présidente de la chambre d’agriculture des Pyrénées- Atlantiques et éleveuse, lors d’une conférence aux Portes du Cuir. Dans ces paysages pyrénéens, sur ces côteaux et ces zones humides, impossible d’y faire pousser une nourriture pour l’homme. « Là où il n’y a pas d’herbe, il n’y aura plus d’élevage, prévient-elle. On valorise l’herbe qui a besoin de l’animal. » Un écosystème fragile où l’éleveur devient gardien du paysage autant que producteur.

Mathieu en a pris conscience progressivement. « J’ai réalisé que ce qu’il y a de plus simple et de moins coûteux, c’est l’herbe. Elle pousse sans beaucoup d’engrais et capte énormément de carbone. » À l’heure du changement climatique, l’herbe devient un allié précieux. « Beaucoup d’éleveurs se sont rendu compte qu’en diminuant les troupeaux et en retournant à l’herbe, on économise en produits phytosanitaires, c’est mieux pour la planète et on capte du carbone. »

« On a perdu 14% du cheptel en 8 ans »

Pourtant, malgré ces atouts naturels et cette prise de conscience écologique, l’élevage français recule. En huit ans, la France a perdu 14% de son cheptel bovin. Dans les Pyrénées-Atlantiques comme ailleurs, les exploitations ferment. Les causes sont multiples. « On a sous-payé la viande depuis plus de 10 ans, avec des coûts de production bien au-delà du prix du marché », expose la vice-présidente. Une tendance qui commence à peine à s’équilibrer. Mathieu le confirme : « On a poussé la rentabilité au maximum. Malgré les aides européennes, économiquement, on n’y arrive plus. » Deuxième facteur : la stratégie politique européenne axée sur la décarbonisation. « On impose aux agriculteurs d’ici les conséquences qui relèvent d’autres territoires dans le monde », déplore la vice-présidente. Puis il y a le changement climatique. « Nous, les éleveurs, sommes en première ligne. On vit et on subit ces évolutions. » Enfin, la pyramide des âges : la moitié des éleveurs partiront à la retraite dans la décennie. « Tant qu’on n’envoie pas un signal positif sur les valeurs de l’élevage, la filière reculera », conclut Maryvonne Lagaronne.

Un problème méthodologique amplifie cette crise de sens. Aujourd’hui, l’analyse de cycle de vie (ACV) d’un produit en cuir se concentre sur l’animal sans prendre en compte le milieu dans lequel il vit. Or, l’herbe constitue 88% de l’alimentation du bovin. « Il faut reconnecter l’élevage au territoire et à l’herbe », plaide-t-elle. Une nécessité pour rendre compte du rôle écologique réel des troupeaux.

La chaîne du savoir-faire : de la ferme à l’atelier.

Face à ces défis, la filière cuir se mobilise. Dans la région Aquitaine, un projet pilote réunit l’ensemble des parties prenantes pour construire des relations plus justes. Mathieu en fait partie. Le projet FECNA (Filière d’Excellence Cuir Nouvelle-Aquitaine) rassemble producteurs, abatteurs, tanneurs et manufactures. L’ objectif : agir en circuit court, s’assurer d’une qualité optimale de la peau. En prendre soin, la tracer et répartir équitablement le gain généré. Car, aujourd’hui, l’éleveur n’est pas rémunéré pour la peau de son animal récupérée par les abattoirs.

« C’est l’excellence française, et c’est valorisant »

Mathieu observe déjà des évolutions positives. Hormis le prix du bovin en hausse due à sa raréfaction, il se réjouit : « Il y a un véritable intérêt pour les peaux de veau de haute qualité et notre savoir-faire qui permet de tracer les bêtes. » Une traçabilité essentielle pour garantir la qualité. « Involontairement, je dirais qu’on fait tout ce qu’il faut pour produire de bons cuirs », confie Mathieu. La logique est simple : un animal en bonne santé produit une meilleure viande… et une meilleure peau. « L’animal qui a des parasites va passer une journée à ne pas être bien, ne produira pas de gras, donc pas de bonne viande. Et sa peau en portera les traces. » La bientraitance animale devient un gage de qualité pour toute la filière.

Sur le salon des Portes du Cuir, à Pau, Mathieu découvre l’ampleur des métiers que les éleveurs alimentent grâce au co-produit que sont les peaux. « C’est l’excellence française, et c’est valorisant pour nous qui produisons une viande d’excellence de voir que le co-produit finit aussi dans l’excellence française. » Il s’étonne : « J’étais loin d’imaginer l’ampleur du besoin en recrutement pour ces métiers du cuir, qu’on avait un tel savoir-faire. On ne se rend pas compte de tout cet artisanat. » Entre la ferme et le sac de luxe, tout un monde qu’il découvre.

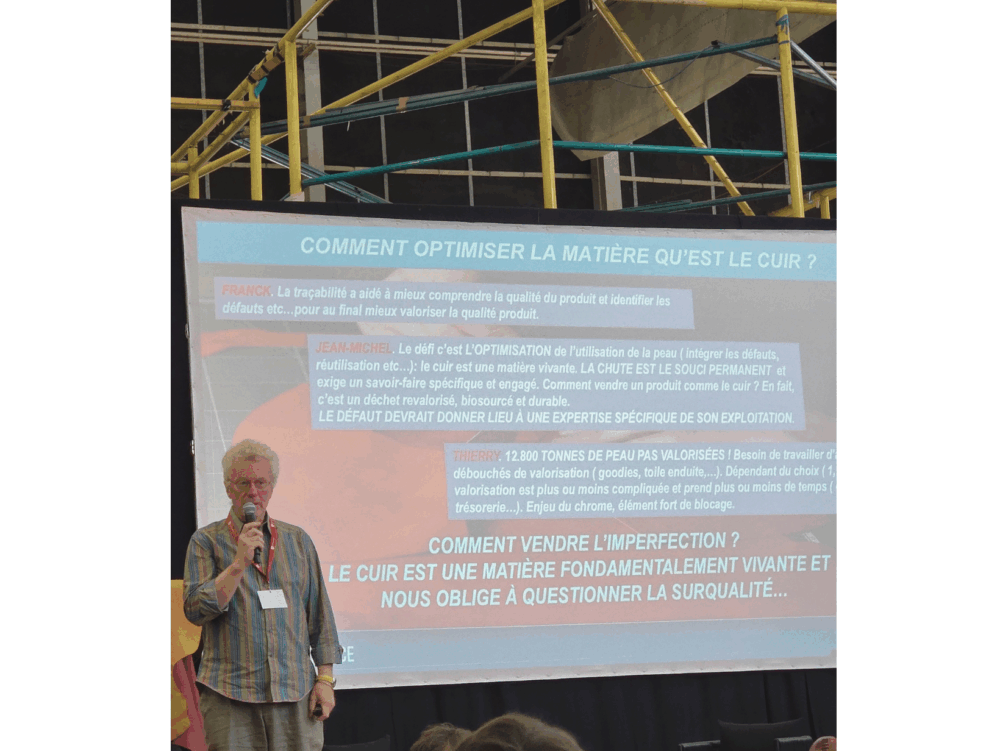

Le Kintsugi : réparer pour embellir

Cette quête de qualité, de sens : reconnecter l’objet à sa matière première, l’excellence au terroir, le produit à l’éleveur, trouve un écho inattendu dans une philosophie venue d’ailleurs. Lors de la conférence d’ouverture, Patrick Beaudoin, président de Maïeutyk France, spécialiste des stratégies de marketing et communication, a évoqué les entreprises japonaises plus que centenaires et leur vision long terme. Il a notamment cité le Kintsugi, ce geste japonais décoratif et spirituel qui répare la céramique brisée avec de la laque saupoudrée d’or, pour ennoblir les fissures plutôt que les masquer. On célèbre la vie de l’objet, ses accidents, son histoire. C’est là qu’est sa beauté. C’est là que résiderait une piste pour relever le double défi : valoriser les trop nombreuses peaux actuellement délaissés pour cause de « défauts » dans un contexte de raréfaction de la qualité des peaux et du cheptel. Autrement dit, un casse-tête!

Cette philosophie pourrait changer la donne en changeant notre rapport au cuir. Plutôt qu’aspirer à la perfection plastique, l’uniformité, pourquoi ne pas valoriser les « marques de vie » comme témoignages d’authenticité ? Changer le prisme : ne plus voir des défauts, mais des signes de noblesse là où surgit la trace de vie. Une histoire vraie qui surgit de la matière. Bien loin des storytelling essoufflés dont on nous abreuve. Alors que la matière a tant à raconter…

Ramener le produit en cuir à son essence : une matière vivante, issue d’un animal élevé par des hommes comme Mathieu, sur des terres d’herbe et de vent. Une matière qui porte en elle l’histoire d’un terroir sublimé par le geste des artisans et créateurs.

La philosophie du Kintsugi nous invite ainsi à changer notre regard sur la matière, à puiser la noblesse non pas dans l’absence de défaut, mais dans la révélation d’une histoire. C’est un principe qui prend tout son sens lorsque l’on s’intéresse à la valorisation de ce que nous considérons trop souvent comme des « déchets » ou des résidus.

Aux côtés des paysages herbagés, cette même quête de sens anime des protagonistes de l’univers marin. Qu’en est-il des peaux de poisson ? Dans une démarche à la fois de bon sens, entrepreneurial, et d’injonction à l’économie circulaire, la peau de saumon, autrefois jetée après la découpe de la tranche, est désormais transformée en une matière noble. Une nouvelle vie, un nouveau luxe qui sublime l’intégralité de l’animal.

C’est là que le geste de l’artisan rencontre celui du bon sens qui fabrique du beau. Au cœur de Pau, c’est précisément cette transformation de la peau de saumon qui se déploie. Découverte d’une filière prometteuse.

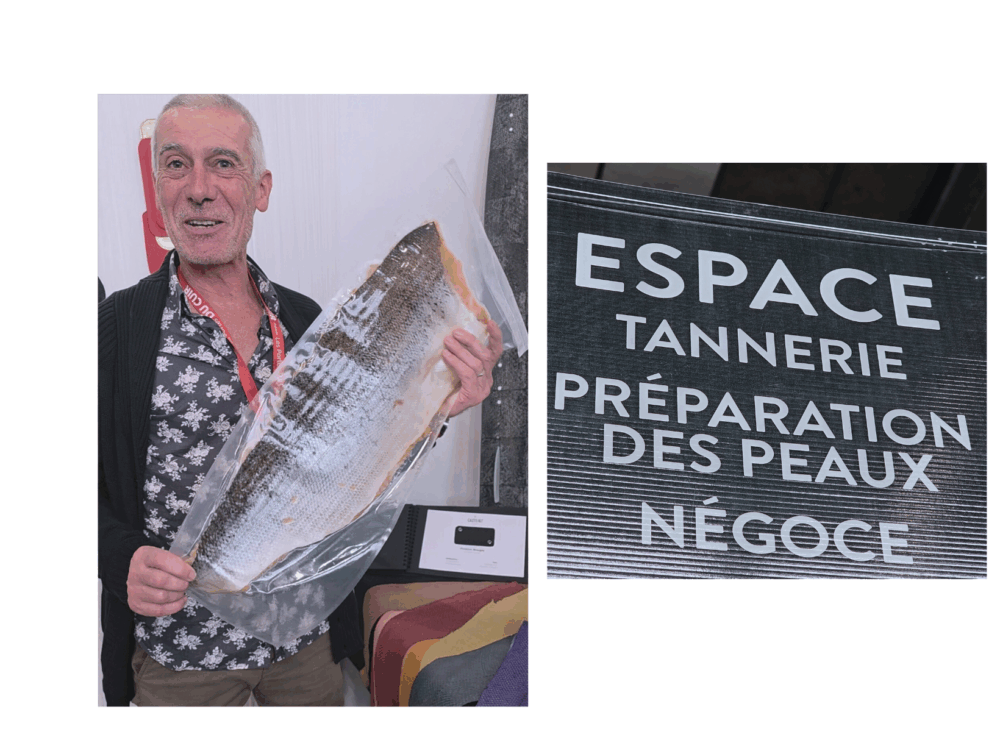

Le saumon sublimé : de la tranche au cuir

Au salon des Portes du Cuir, Jean-Marc Casteigt détonne. Il n’est pas éleveur, pas tanneur, pas maroquinier. À 65 ans, ce Palois est maître artisan saurisseur. Depuis 35 ans, il fume du saumon. Pourtant, sur son stand, Cuir Casteigt, des échantillons de cuir attirent l’œil. Du cuir de saumon, précisément. Une innovation qui raconte l’histoire d’un homme qui ne jette rien et transforme tout.

Tout commence par l’arrivage du saumon frais. Jean-Marc l’empoigne avec dextérité lors de quatre étapes : filetage, salage, fumage, affinage et découpe. La spécificité de la Maison Casteigt ? La découpe à la main, qui permet un rendu sur mesure. Et un secret de fabrication bien gardé.

« Quand je tranche le saumon, je vois immédiatement s’il a été bien élevé, explique-t-il. S’il a été maltraité, on voit des hématomes, et le sel fera noircir les tranches. » Ces tranches-là ne sont pas sélectionnées. Le saumon fumé Casteigt est destiné aux poissonneries, épiceries fines et grandes distributions. Jean-Marc regrette l’époque où des milliers de saumons remontaient le Gave. La pêche aux saumons de l’Adour est désormais interdite. Aujourd’hui, il ne travaille que du saumon d’élevage. « Je me suis toujours juré de ne jamais gagner un euro avec un poisson en voie de disparition ».

« Je voulais mon propre saumon »

Jean-Marc n’était pas destiné au saumon. Après des études de comptabilité, il travaille auprès de ses parents, charcutiers-traiteurs au 46 rue Montpensier, en plein centre de Pau. Une vision présidait aux décisions familiales : fabriquer eux-mêmes tous les produits vendus en boutique.

« Comme nous avions un fumoir, j’ai demandé à mon père : ‘Pourquoi acheter du saumon fumé alors qu’on pourrait le faire nous-mêmes ?’ Il m’a répondu : ‘Fais-le si tu veux.’ » Jean-Marc découvre vite que fumer de la viande et fumer du poisson sont deux mondes différents. « Je me suis acharné de 1989 à 1991. Je n’ai fait qu’apprendre. »

En 1991, il dépose un brevet sur le fumage et le parfumage des saumons. « Je ne voulais pas copier. Je voulais que ce soit notre propre saumon.» Une obsession de l’authenticité et de la maîtrise qui ne l’a jamais quitté.

Le juste équilibre

Aujourd’hui, l’entreprise est familiale. Sa fille Marie-Sophie, son fils et son gendre travaillent à ses côtés. Marie-Sophie, 17 ans dans l’entreprise, raconte son entrée inattendue : « Dans ma jeunesse, je n’avais jamais imaginé finir dans le poisson. Mais ma difficulté à trouver une alternance pendant mon BTS m’a menée ici pour un stage.»

Personne ne souhaitait mêler famille et travail. Pourtant, elle s’est passionnée. « Ce qui me plaît ? La fierté de travailler un produit aussi noble que le saumon. Essayer de perpétuer l’héritage de mon père, parti de rien en autodidacte, qui en a fait aujourd’hui une entreprise florissante. »

Noël représente 60% du chiffre d’affaires annuel. Une période intense. « À quatre, on enlève alors environ 3 000 arêtes par jour, à la main. On fait 3 000 tranches, on sale 500 kg de saumon », raconte le patriarche amusé, lui même interloqué par ces chiffres et parfaitement préparé à la vague à venir. Tous les jours jusqu’au 23 décembre, on reçoit deux palettes de saumon frais. »

L’entreprise embauche du personnel saisonnier pour la logistique, mais ne recrute pas. « L’objectif n’est pas de grossir. L’intérêt d’une petite structure, c’est de tout faire. Dès que vous grossissez, vous ne tranchez plus, vous gérez du personnel, les achats ou autre. Ce qui m’intéresse, c’est d’avoir les mains dans le cambouis. Ce matin, je balayais les bureaux et lavais à la serpillère ! »

Car, « Qu’est-ce qu’être riche ? », questionne le dirigeant, qui pourrait se développer beaucoup plus et embaucher beaucoup plus. Il devrait alors changer de modèle économique au détriment du beau geste et du « bien vivre » comme il l’entend. Un entrepreneur libre !

Un état d’esprit créatif débordant d’enthousiasme qui lui réussit. A un moment, il me raconte comment il est parvenu à valoriser le goudron récupéré lors du fumage : les écuries du coin l’utilisent pour badigeonner les sabots des chevaux en hiver. Plus besoin d’utiliser du goudron norvégien ! « Pure économie circulaire », sourit-il. Cette obsession du « rien ne se perd » allait le mener plus loin encore.

Cette obsession de tout valoriser finit par poser une question évidente : que faire des milliers de peaux de saumon ?

Du déchet au trésor : le cuir Casteigt

Il y a 25 ans, Jean-Marc y pensait déjà. « Dommage de jeter ces peaux. » Mais à l’époque, il apprend que le tannage nécessite du chrome. Il refuse net. « Je ne voulais pas polluer. » Le projet est abandonné. Des années plus tard, après avoir tenté de trouver des partenaires en France, des ingénieurs italiens lui parlent d’un tannage sans métaux lourds. L’idée ressurgit de plus belle.

« On s’est mis autour de la table avec les enfants. On s’est demandé : « On fonce ou pas ?’ » Ils foncent. L’investissement : 140 000 à 150 000 euros. Les ingénieurs italiens sont devenus « des copains » basés dans une tannerie italienne spécialisée dans les peaux exotiques.

« Comme je suis Béarnais et un peu têtu, je voulais mon propre cuir. Comme c’est notre propre saumon, notre propre méthode. » Aujourd’hui, le cuir Casteigt maîtrise le procédé de tannage sans métaux – un brevet européen. Mais pas encore la commercialisation, à ses balbutiements.

C’est pourquoi ils se sont rapprochés de ResoCUIR , qui organisait les Portes du Cuir où Cuir Casteigt exposait pour la première fois. « On n’est pas pressé. Ce qui nous fait vivre, c’est le saumon. Ce projet, c’est la cerise sur le gâteau. L’objectif, c’est de valoriser le saumon, un produit noble. »

Il s’émerveille devant ses cuirs : « C’est très beau, surprenant, solide. On est dans la pure économie circulaire. »

« C’est le cuir Casteigt »

Les marques s’intéressent déjà au Cuir Casteigt. Des acteurs béarnais comme Le Soulor 1925, Maison Laffargue ou Sellerie Gaby l’ont testé. Mais aussi des contacts à Hong Kong, au Canada. Mode, chaussure, ameublement, sellerie… Un potentiel auquel l’entrepreneur croit dur comme fer. Une société de pêche de l’île de la Réunion l’a même sollicité pour tanner leurs poissons autochtones. Le tout incité par l’impératif du recyclage des déchets des entreprises.

Cuir Casteigt propose plusieurs cuirs teintés avec des pigments naturels, aux finitions réalisables sur demande. « Ça restera un produit rare. L’industrie du cuir de saumon repose sur de petites peaux. Nous, on a les grandes peaux.» Il a flairé le bon filon !

Pour le moment, l’entrepreneur savoure les « bons retours ». « On espère s’améliorer. S’il n’y a plus de défi, ce n’est pas rigolo. Il faut pouvoir se remettre en question. » Il envisage l’avenir avec optimisme et fierté : « Comme c’est notre saumon, c’est notre cuir. C’est le cuir Casteigt. »

rédigé par Stéphanie Bui

→ A suivre : Episode 2 : Quand le Béarn sculpte le cuir

Notes :

ResoCuir, organisateur des Portes du Cuir à Pau

La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques

Béarn, le livre du photogaphe Adrien Basse-Cathalinat et de l’auteur palois Jean-Baptiste Maudet

Depuis 2011, à la demande, the Daily Couture organise des immersions dans les savoir-faire d'exception d'Ateliers Haute Couture à Paris œuvrant pour nos grandes maisons de mode parisiennes. Pour nous envoyer votre demande : info@thedailycouture.com En savoir plus, c'est par ici : Visites Ateliers Haute Couture à Paris par The Daily Couture| Immersions conçues par une journaliste indépendante mode / savoir-faire : Ils nous font confiance : références clients